基盤強化

「働いてよかった」と思える職場づくりへ

三位一体での風土改革

制度はつくるだけでは意味がない

2023年1月に部長として人事部に戻ってきましたが、入社以来、技術管理部に始まり、組合専従、採用、経営企画、秘書とさまざまな部署を経験してきました。人事部長就任直後に認証不正の件がありまして、そこから再発防止に人事として向き合ってきました。その中で痛感したことは、「制度をつくっただけでは成長の人事サイクルはまわらない」ということです。制度をつくった意図が伝わっていなければ、いくら立派な仕組みをつくっても意味がない。私たちが今取り組んでいるのは、「制度を通じて行動を変える」ための仕組みを、一から見直していくということなのです。

10年前の人事制度が時代に追いついていない

ダイハツでは2013年に一度、人事制度を大きく変えています。社員区分の統合や職能ランクの整理など、当時の時代に合わせた制度だったのですが、10年も経つといろいろなズレが出てきてしまいます。例えば、高度専門領域人材には柔軟な報酬設計が必要だったり、チャレンジできる制度が求められていたりということです。現状の制度はそういった時代の変化に追いつけていないのが現実です。ライン職も、職能ランク大括り化から、昇格機会が限られているとの実態もあります。だから今、制度を根本から見直しているところです。

“採用→育成→評価→処遇”の一貫性がカギ

人事の役割は、人事サイクルをつなげることだと思います。本来なら採用から育成、配置、評価、そして処遇までが、全部がひとつながりであるべきで、評価制度だけ見直すとか、研修だけを強化するとか、部分的な改善では本質的な変化にはつながらない。全部が連動していないと、従業員一人ひとりの納得感も得られませんし、育成の成果も出づらいと思うのです。今は、昇格基準に従来の人物評価の基準に加え“人間力※”を取り入れたり、組織改正で組織階層を減らしたりなど、実際にいくつかの打ち手を進めています。部内では、「部長と語ろう」という、私が社員と1対1で話すセッションも立上げて、現場のリアルな声を拾う場も増やしています。まだ道半ばではありますが、少しずつ組織の空気が変わってきたな、と感じる場面も増えてきています。

※ お客様や仲間など他者のために頑張ることができる、他者から謙虚に学び自分を変え続けられる力

理念×制度×コミュニケーションで風土を変える

よく「風土改革が必要だ」と言われますが、私は、単に「風土を変えよう」と言葉で繰り返しても、実際は何も変わらないと思っています。そもそも“風土”というのは、決まった施策やルールで一気に変えられるものではなく、現場でのちょっとしたやりとりとか、日々の言葉遣い、何気ない行動の積み重ねが、じわじわと組織全体に染み込んで、ようやく風土になっていくものだと思っています。

私が大事にしているのは、「行動を変える」仕掛けをいかに設計できるかということです。行動を促すには、まず制度という“注射”のようなモノが必要です。組織に一定のルールや枠組みを持ち込んで、背中を押す強制力をつくる。それと同時に、行動するためには知識やスキルが必要ですから、教育という“武器”も欠かせません。それらが揃って、理念とコミュニケーションを共通言語として何を大事にしていて、どこを目指しているのかを、みんなが同じ言葉で語れるようになっていかなくては組織はまとまりません。

ある会社の研修を見学したときにとても印象的だったことがあります。参加者の皆さんが自然に「すぐやろう」とか「自分でやろう」と口にするのですが、それは誰かに言わされているのではなくて、もう文化として根づいているものだったのです。その光景を見て、「なるほど、行動に染み込んでいるってこういうことなんやな」と感じました。

私たちダイハツも、そういう共通言語や行動指針を、もっと現場に落としていく必要があると思っています。単に理念を掲げて終わりではなくて、それを現場でどう使ってもらうか、どう感じてもらうか。制度・教育・理念の三位一体で設計していくことが、ほんとうの意味での風土改革につながるんじゃないかと考えています。今はまだ道半ばですが、だからこそ、その点に力を入れているところです。

「選ばれる会社」になるために!

私が最終的に目指したいのは、「働いてよかった」と思ってもらえる会社です。人に優しいというのは、甘いということではなく、人を育て、見守るということ。それがあって、初めて人も会社も育つのです。今後、日本の労働人口はどんどん減っていきます。だからこそ、選ばれる会社にならなきゃいけない。そのためには、人が成長して、企業が成長して、報酬もついてくる——そんな好循環をつくる必要があります。現在進めている制度改革や人材育成の取組みが、その土台になればと思っていますし、それが私の今のミッションだと思っています。

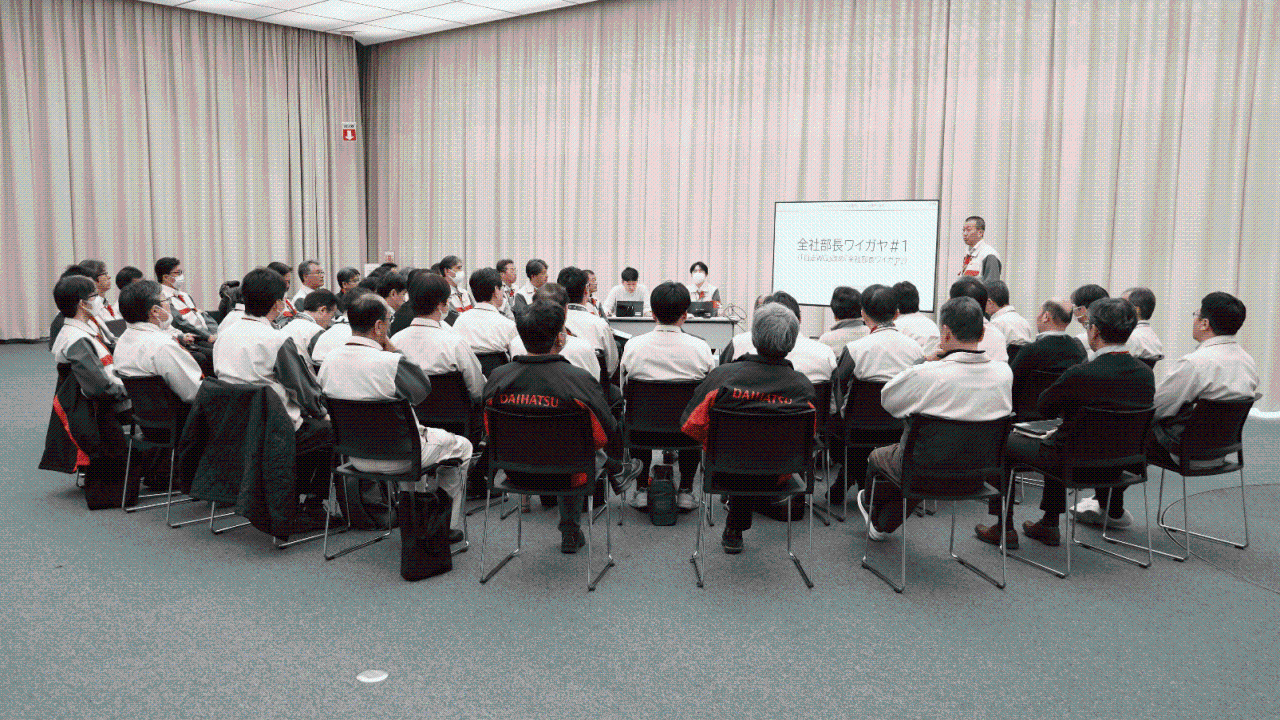

COLUMN ー 『全社部長ワイガヤ』の取組み

今年は、企業理念の浸透を目指すワークショップ、ダイハツの事業構造や各部門が培ってきた競争力の共有を行いました。

これまで仕事上の関係性が薄かった部長同士が直接顔を合わせる時間をともにし、本音で語り合うことで、部門をまたいだ助言、協力や共創が生まれ始めています。

「全社部長ワイガヤ」は、現場視点を持った経営課題の発信と解決に向けた議論の場として継続し、ダイハツの未来を切り拓いていきます。