安全・健康

基本的な考え方 ~従業員の安全と健康は企業活動の基盤~

ダイハツグループはモビリティー社会づくりを通して『お客様に寄り添い、暮らしを豊かにする』ことを追求しています。

また、お客様や地域・社会から支持される企業となる事をビジョンとし、経営方針として『従業員がつながり、一緒に笑顔で成長する職場風土づくり』・『人を中心に据えた正しい経営を行う』・『社会に信頼される、ものづくり・コトづくりを行う』を掲げ取り組んでおります。

この経営方針に取り組み推進していくために、安心で安全で働きやすい職場づくり。

また、すべての従業員一人ひとりとその家族が健康であるために、健康維持増進のサポートを行っていきます。

■安全・健康宣言

安全

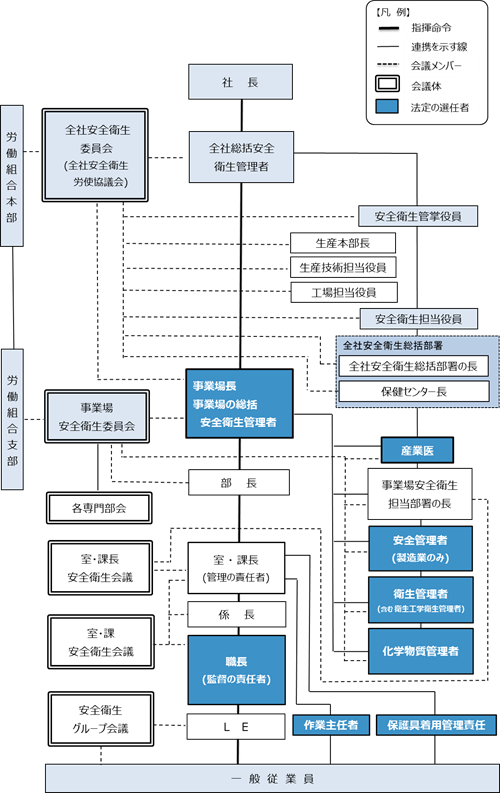

当社は、社内規定で安全衛生管理組織を定め、各級管理者による適切な安全管理や運用を行っています。

また、安全衛生管理水準の継続的な向上を目指し、労働安全衛生マネジメントシステムの構築を進めています。マネジメントシステムでは、法令や社内規定を遵守することはもとより、定期的な内部監査や危険な作業のリスクアセスメントによる作業の安全化に取り組んでいます。

当社が進めているリスクアセスメントには、新規に導入する設備や工程に対するものと、既存の工程での設備や作業方法に対するものの2種類がありますが、いずれも危険性や有害性を調査して、リスクを低減する取り組みです。

■安全衛生管理組織図

安全衛生委員会

安全衛生委員会

安全衛生委員会

全社安全衛生委員会(全社安全衛生労使協議会)は年2回開催しています。従業員の安全と健康を確保し、安全で働きやすい職場づくりを促進するために、全社安全衛生総括部署より提起された安全衛生に関わる全社的課題について審議し、活動方針等を決定したうえで、労使トップによる意見交換と討議を実施しています。

また各事業場において、月1回安全衛生委員会を開催し、事業場における安全衛生に関する事項について労使で意見交換及び審議を行っています。

安全衛生教育

安全衛生教育

安全衛生教育

新入社員や管理・監督者への昇格者、また、危険性や有害性が懸念される業務に従事する従業員への安全衛生教育を規定として定め、行っています。

また、労働安全衛生法で定められた危険性の高い業務以外にも、「異常処置許可作業」など社内独自に定めた業務も加えて、教育を修了した有資格者だけがその業務に従事することができる「指名業務制度」を運用しています。

危険源そのものを取り除く本質安全化活動

当社は、事故や災害の可能性が高いとされる生産現場を中心に、本質安全化※の3本柱活動を進めています。この活動は、安全衛生の長期的な取り組みとして、年々内容を進化・充実させながら進めています。

※材料や設備などの危険源そのものを取り除くことや、危害の大きさを低減させることにより、安全を確保する方策を取ること。

製造現場で起こるさまざまな異常に対して、発生状況を「見える化」することで、異常が発生する根本原因を究明し、異常そのものの発生源対策の取り組みにより「異常ゼロの生産ライン」を目指す活動を行っています。

特に重篤な災害になりやすいフォークリフトによる運搬について、運搬方法を他の安全な方法に変えたり、人が作業するエリアにフォークリフトを近づけないための工夫や人が安全に歩くことができる歩行帯を整備するなど、人と車両の接触による災害を防止する活動を行っています。

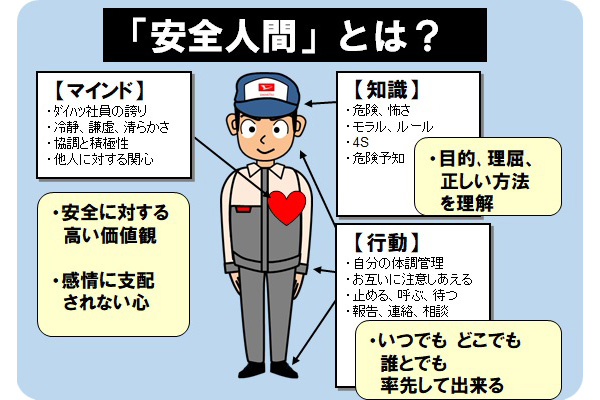

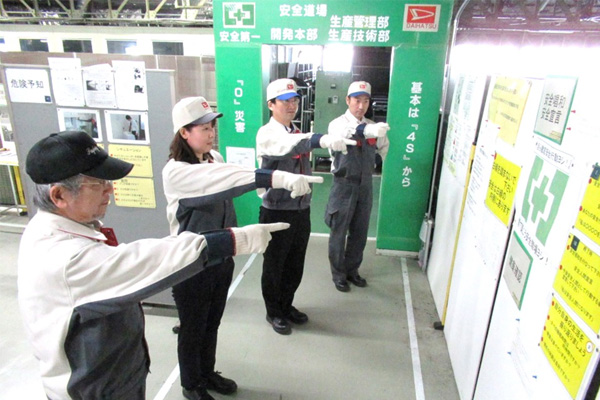

ルールを守る人づくりをねらいに、社内の各所に設置された「安全道場」に全員が入門して訓練を受け、試験に合格することで「安全人間」に認定する制度を導入。安全人間認定の取得後も毎年試験を受けて認定を更新。また、安全道場や職場には「危険の体感コーナー」を設置し、はさまれや感電などの危険を学ぶ場を設けています。

安全唱和(作業前に実施)

安全唱和(作業前に実施)

作業台車の取り扱い実地訓練

作業台車の取り扱い実地訓練

協力会社の方々の安全確保

当社の従業員だけでなく、構内で建物の建設や補修工事、設備の清掃やメンテナンス工事などを請け負っていただいている協力会社の方々も含めて、労働災害の防止活動を行っています。

特に、火災や高い場所からの墜落など、ひとたび事故が起こると重大な結果に結び付きやすいこれらの工事に対しては、構内工事での安全に関する規程を定めて、工事の計画時点から協力会社にリスクアセスメントに基づく安全対策を織り込んでいただくようにしています。また、「危険な方法で作業が行われていないか」を工事計画担当者や協力会社で組織する安全パトロールチームで巡回確認するなど、工事の事故や災害防止に努めています。

化学物質による健康被害の防止

化学物質を新規に採用、変更する際に化学物質リスクアセスメントを実施しています。

危険有害性の低い物質への代替、排気装置設置等の衛生工学的な対策、作業手順の改善等の管理的対策、有効な保護具の使用の検討など、低減措置を実施することで従業員のばく露を最小限度にし、健康被害を防止しています。

業務災害・傷病

労働災害・傷病の撲滅に向けた取り組みを重ねています。

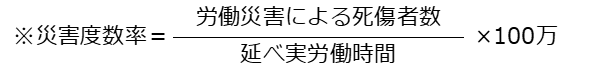

2024年の実績は、国内事業所においては労働災害件数 9件、死亡件数 0件、総災害度数率 0.36%、休業災害度数率 0.08%。海外事業所では労働災害件数 6件、死亡件数 0件となっています。

働きやすい職場環境づくり

労使による職場環境巡視

労使による職場環境巡視

工場での暑熱・寒冷の改善活動など、働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。労使による職場環境巡視を年2回実施し、労働者の声を吸い上げながら環境にも配慮したCO2排出量を抑えた効率的な暑熱・寒冷対策を推進しています。

また、空調服等による衣服の対策、ライン稼働中の水分補給時間の設定など、熱中症の予防にも力を入れています。

健康

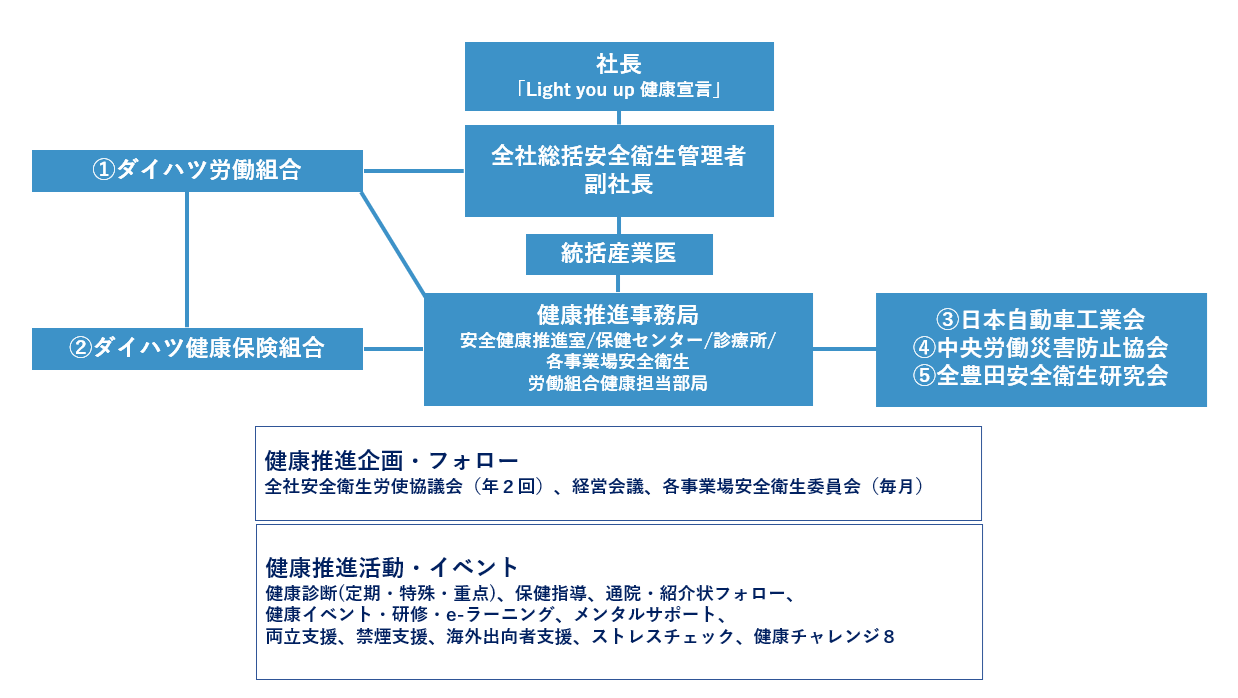

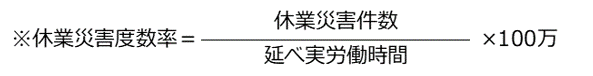

ダイハツは幸せの量産を目指すべく『健康経営』に取り組み、経営トップと労働組合が共通の認識を持ち推進しています。

健康推進体制

※1:ダイハツ労働組合 (dpec.or.jp)

※2:ダイハツ健康保険組合 (kenpo.gr.jp)

※3:日本自動車工業会 (jama.or.jp)

※4:中央労働災害防止協会 (jisha.or.jp)

健康経営

健康経営に取り組むにあたり、既存の健康データ(健康診断結果、ストレスチェックなど)を用いて『見える化』し現状を把握を行っています。そして経営方針である『お客様に寄り添い暮らしを豊かにする』を目指すため、健康経営目標と達成プロセスを戦略マップとして明確化しています。さらに、トップの後押しにより活動の推進力を高め、健康経営の浸透と定着を進めています。

また、広く取引先様に対して、『①健康経営の重要性 ②健康経営の進め方 ③ダイハツの取り組みと効果』を共有し、健康経営を推奨しています。

1.戦略マップ

| 2032年目標(2025作成) 最終的な目標・指標 | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アブセンティーイズム低減 | 総休業日数 | 2.5万日以下 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| プレゼンティーイズム低減 | 自己評価 (WHO-HPQ) |

損失率30%以下 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 作業・就業 制限者数の割合 |

3%以下 | ||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

| 健康投資 | 社員の意識・行動変容に関する指標(健康リテラシー指標) | ||||||||||||||

| 健康施策 | 個別の取り組み | 取り組み状況への指標 | 健診有所見者減少 | 特定保健指導該当者減少 | 適正体重者増加 | 熟眠者増加 | 適正飲酒者の増加 | 運動習慣者増加 | 喫煙率減少 | 健全な食生活者増加 | 高ストレス者率減少 | 総合健康リスク値向上 | 働きがい向上 | 平均所定外労働時間削減 | 職場クラスター発生ゼロ |

| 1.健康診断 | 健康診断結果に基づく保健指導 | 特定保健指導・ 保健指導実施率の向上 |

● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||

| 精密検査の受診勧奨 | 精密検査受診率の向上 | ● | ● | ||||||||||||

| 女性がん検診 | 受診率向上 | ● | ● | ||||||||||||

| 長時間労働者へのサポート | 平均所定外労働時間削減 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||

| 2.健康づくり | 健康チャレンジ8 実践数調査 |

調査回答率の向上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||

| 健康セミナーの実施 (適正体重、禁煙、食事、飲酒、睡眠、等) |

受講率の向上 満足度向上 |

● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||

| 3.受動喫煙 | 禁煙支援 | 支援利用者の増加 | ● | ● | ● | ● | |||||||||

| 4.食育 | バランスメニューの提供(社員食堂) | バランスメニュー喫食率向上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||

| 5.健康教育 | 新入社員、 職層別健康教育 |

受講率100%、 満足度の向上 |

● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||

| 若年者の健康教育 | 実施率の向上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||

| 節目健康教育 | 6か月後の健康習慣 取組み継続率向上 |

● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||

| 50歳研修 | 受講率向上 満足度向上 |

● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||

| 6.両立支援 | 治療と仕事の両立支援制度 | 制度認知度の向上 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||

| 7.メンタルヘルス対策 | ストレスチェック | 結果を基にした 職場改善活動実施部署の増加 |

● | ● | ● | ||||||||||

| 休復職支援プログラム | 実施100% | ● | ● | ||||||||||||

| メンタルヘルス研修実施 | 受講率向上 満足度向上 |

● | ● | ● | ● | ||||||||||

| 8.感染症 | 感染症予防対策の実施 | 集団感染防止 | ● | ||||||||||||

| 健康風土の醸成 | 健康経営の浸透 | 方針実現のための体制 ・環境づくり |

ワークエンゲージメント向上 | |

|---|---|---|---|---|

| 健康経営リテラシー | eラーニング受講率の向上 | ● | ||

| 健康施策に対する従業員評価の向上 | ● | ● | ||

| 経営層の巻き込み | 取締役会・健康経営方針協議 | ● | ● | |

| 経営層の情報発信回数 | ● | ● | ||

| 組織サポート ・心理的安全性向上 |

周囲のサポート | ● | ||

| 職場の一体感 | ● | |||

| 多様性の対応 | ● | ● | ● | |

労使で進める安全健康活動

魅力ある会社、魅力ある職場づくりに向けて、労使一体となって進めています。

各職場の労使での話し合いの場である、『職場懇談会』内で具体的な取り組みについて協議を行ったうえで、心身ともに健全に働くことができる環境づくりに向けて、各職場が主体的に取り組んでいます。

健康施策

1.健康診断

健康診断は、全ての健康活動のベースとなり、健康への意識(健康リテラシー)を向上させるものです。当社では健康診断・保健指導を社内で行い、疾病の早期発見、早期治療へとつなげる「外部医療機関との連携体制」を確立しています。

定期健康診断は毎年誕生月に実施し、労働安全衛生法が定める検査項目に加え、便潜血検査(大腸)、ABC検査(胃)、喀たん検査(肺)、エコー検査(頸部/腹部)といった、がん等のスクリーニング検査を充実させています。

また、 男性にはPSA検査(前立腺)、女性には乳がんや子宮がん検診も導入しています。

ダイハツ保健センター(外観)

ダイハツ保健センター(外観)

同(1階・健診フロア)

同(1階・健診フロア)

2.健康づくり

従業員が健康であるためには、一人ひとりの健康意識(健康リテラシー)の向上が、基本となります。

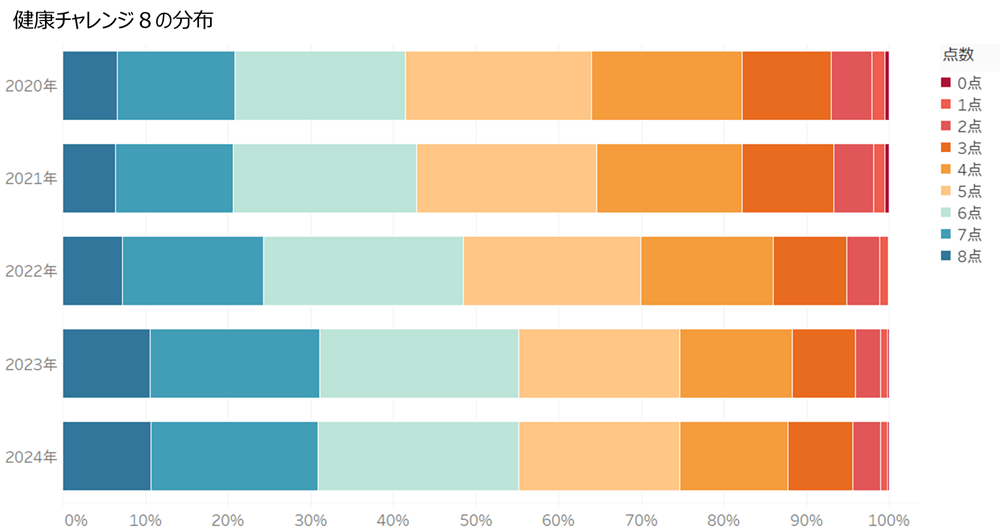

当社では、健康に影響を与える8つの習慣に着目し、生活習慣の改善に取り組む「健康チャレンジ8(エイト)」という活動を行っています。睡眠、朝食、間食、適正体重、運動、飲酒、タバコ、ストレスの8つの健康習慣について、年2回の調査を行い、従業員の自主自立的な健康づくりをサポートするためのPDCAサイクルを回しています。

また、職場単位での健康づくり活動を支援するため、社内の産業保健スタッフを中心とした講師が、職場単位のセミナーを実施しています。

「健康チャレンジ8」のチェック項目

□1.睡眠・・・熟睡できている

□2.朝食・・・毎日食べる

□3.間食・・・夕食後寝るまでの間食は週2日以下

□4.適正体重・・・BMI25未満

□5.運動・・・1日30分以上の運動を週1日以上

□6.飲酒・・・飲まないか1日1合まで

□7.タバコ・・・吸わないか禁煙中

□8.ストレス・・・多い方ではない

スポーツ庁の「スポーツエールカンパニー2025」の認定を取得

スポーツ庁の「スポーツエールカンパニー2025」の認定を取得

職場単位の健康づくり活動

職場単位の健康づくり活動

スポーツ庁の官民連携プロジェクトに参加

スポーツ庁の官民連携プロジェクトに参加

3.受動喫煙対策

健康で働き続ける職場環境づくりを目指し、2024年度から敷地内禁煙を開始。

産業保健スタッフによる禁煙セミナー

産業保健スタッフによる禁煙セミナー

4.食育

各事業場の社員食堂では、認定基準(厚生労働省推奨『スマートミール』制度に準拠)を満たした「バランスメニュー」を提供し、食育活動を推進しています。食育を通じて従業員の健康増進を図るために、労使、給食業者、人事、安全健康推進担当部署が連携しています。バランスメニューの提供をはじめ、自ら健康的な食事ができることを目的に、様々な工夫を取り入れた社員食堂を展開しています。

更に、健康の要となる朝食や間食について取り上げたセミナーも実施しています。

社員食堂入口に「バランスメニュー」のサンプルを展示

社員食堂入口に「バランスメニュー」のサンプルを展示

厚生労働省推奨の「スマートミール」のロゴマーク

厚生労働省推奨の「スマートミール」のロゴマーク

管理栄養士・保健師による

管理栄養士・保健師による

食育セミナー風景(Web)

5.健康教育

すべての従業員が健康で働くために、健康教育を計画的に実施しています(例:新入社員研修、新任監督者研修等、節目健康教育)。

節目健康教育では、25歳、30歳、36歳~64歳(4歳ごと)を対象に、各年代性別の健康課題に合わせて適正BMIを基軸とした教育を行っています。また、受講時に設定した個人の健康目標の定着度合いを6カ月後にフォローアップしています。

保健師・臨床心理士による健康教育

保健師・臨床心理士による健康教育

(新入社員研修にて)

保健師による体力測定(節目健康教育にて)

保健師による体力測定(節目健康教育にて)

6.治療と仕事の両立支援

近年、病気治療を続けながら働く人が増える傾向にあり、厚生労働省においてガイドラインが制定されています。これは、診断技術や治療方法の進歩により、かつては不治の病とされたものも、長く付き合う病気に変化しつつあるためです。

このような治療と仕事の両立には、職場や医療機関などとの連携が不可欠なため、当社では治療のために仕事を諦める選択をしないよう、働きやすい職場環境づくりを進めています。

反復・継続して治療が必要となる疾病を抱える方、不妊治療を必要とする方への特別休暇、時短勤務(1日4時間、5時間、6時間、7時間勤務)、不妊治療のための休職も整備しています。

また、両立支援は育児や介護などにおいても積極的に実施しています。

受入職場と診療所メンバー

受入職場と診療所メンバー

<トピックス>

重症心不全の社員の復職を職場がサポート

重い心臓病を患い補助人工心臓(以下、VAD)を装着して復職する社員のために、職場、事業場診療所、人事部門が連携してサポート体制を整えました。

VAD装着者の職場復帰に求められる条件は以下の通りです。

(1) 緊急車両で大阪大学や国立循環器病研究センターなどへ2時間以内に到着できる職場であること

(2) 万が一の機器トラブルに対応できるサポーターが常に近くにいること

職場メンバーや産業保健スタッフが機器の扱い方や緊急対応について学習し、VAD実施施設の医師、コーディネーター等による最終確認を経た上で、当該社員※の復帰が実現しました。

この取り組みは独創的かつ応用性が高い職場事例として、日本産業衛生学会の第14回GP奨励賞を受賞しました。

※当該社員は移植手術が成功し、既に復職しています

常勤産業医のアドバイスを受ける従業員(イメージ)

常勤産業医のアドバイスを受ける従業員(イメージ)

厚労省のキャラクター

厚労省のキャラクター

7.メンタルヘルス対策

よりよい職場環境づくりやメンタル不調の早期発見・再発防止に向け、産業医、心理士、保健師などの産業保健スタッフが、専門的なサポートを実施しています。

未然防止対策として、年1回のストレスチェックで高ストレスと判定された従業員には、産業医による個別面接を行い、職場には組織分析結果をフィードバックしています。

また、セルフケアや管理監督者によるケア向上を目的としたメンタルヘルス研修を企画・実施しています。

悩みを抱え込まず安心して働けるよう、いつでも相談できる社内メンタルヘルス相談窓口を設置し、メンタル不調による休業者には復職支援も行っています。

さらに、EAPサービスを導入し、社外の専門家にも相談できる体制を整えています。

産業保健スタッフが講師となり研修実施

産業保健スタッフが講師となり研修実施

健康相談 待合室

健康相談 待合室

健康相談室

健康相談室

8.感染症対策

感染予防及び感染拡大防止のため社内規準を作成、更新を重ねながら取り組んでいます。

また、安心して働ける職場を目指し、産業保健スタッフが職場と協力しながらサポートを行っています。

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類へ移行した後も、引き続き手指の消毒、換気等を励行し、職場の集団感染発生ゼロに向けて取り組んでいます。