地域への貢献

-

基本的な考え方

-

地域への貢献

-

海外事業体での取組み

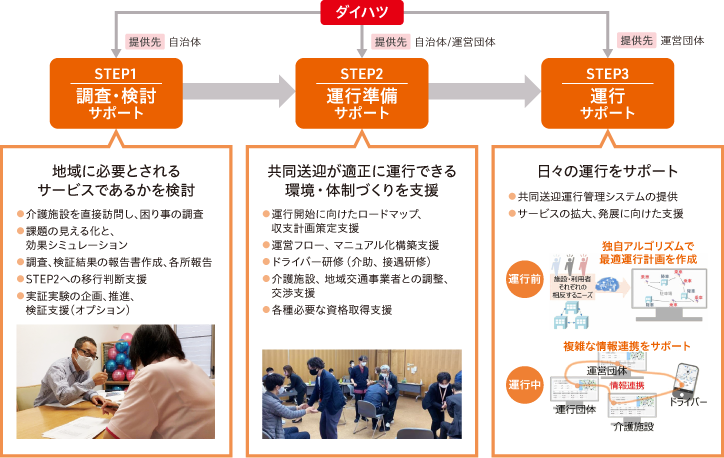

福祉介護・運行管理システム「らくぴた送迎」

ダイハツは、お客様や地域の方々に寄り添ったソリューションの提供にも取り組んでいます。その活動の一つが通所介護施設(デイサービスなど)向けの福祉介護・運行管理システム「らくぴた送迎」です。通所介護施設の送迎業務は施設業務の約3割を占める状況にあり、介護職員の約6割が心理的負担を感じています。「らくぴた送迎」はクラウドシステムとスマホアプリにより従来の属人的でアナログな送迎業務を変え、送迎前・送迎中・送迎後の各シーンのお悩みを解決することで介護現場の生産性向上に寄与するサービスです。送迎計画担当者・ドライバー・管理者、そしてご利用者様とそのご家族が喜ぶ送迎の実現をお手伝いし、すでに全国各地の多くの施設でご活用いただいています。

対外的にも、「MaaSアワード※12020」で大賞を受賞し、「ASPIC IoT・AI・クラウドアワード※22021」ではニュービジネスモデル賞を受賞するなど、評価をいただいています。

※1 MaaSなどモビリティテック分野の革新的なプロダクト・サービスやビジネス、社会的に意義があり、画期的な取組みや連携、交通や生活を一変させる新たな挑戦などを対象にしたアワード

※2 日本国内の優秀かつ社会に有益なクラウドサービスを表彰する一般社団法人ASP・SaaS・AI・IoTクラウド産業協会(ASPIC)主催のアワード

「らくぴた送迎」をご利用されているお客様の声

介護職員の負担軽減と業務標準化を実現、捻出できた時間はケア時間に充当

(株)ヤマウチ

ジョイリハプラス大師前(取材当時)

マネージャー

土肥 幸太様

送迎計画づくりには多くの時間がかかるのですが、定期的な人事異動などもあり、属人的な業務になりがちでした。「らくぴた送迎」を導入することで、PCの地図で利用者住所を確認しながら最適なルートを検討できるのでとても楽になり、誰でもスピーディーに計画を作成できるため効率化と標準化が進みました。また、適宜更新される送迎情報をドライバーと即時共有できるので、コミュニケーションロスもなくなります。

送迎中はスマートフォンのアプリで情報確認ができるので、書類を持ち出すことによる個人情報漏洩の心配も格段に少なくなったと感じています。送迎業務の負担が軽減したことで生まれたゆとりや時間を施設利用者様の対応に充てられており、必然的に良い環境が生まれています。利用者様への配慮が行き届くようになると地域の評判も良くなるとともに、職場環境の改善は人材の採用・定着にもプラスです。

福祉介護・共同送迎サービス「ゴイッショ」

ダイハツは、2018年より提供する福祉介護・運行管理システム「らくぴた送迎」を通じ、介護現場における送迎業務の負担に着目しました。高齢化にともなう介護需要の増加により一層深刻化する介護人材不足の解決策として、各通所介護施設で行われている送迎業務を地域一体で共同化する事業モデルの検討を進め、複数の施設にまたがる送迎計画の作成や複雑な情報連携・運行管理を可能にするシステムを開発。 2022年より、福祉介護・共同送迎サービス「ゴイッショ」として提供を開始しました。通所介護施設の送迎は朝夕に集中することから、空き時間・空き車両を買い物や通院などの生活移動サービスにも活用いただくことが可能です。すでに、香川県三豊市や滋賀県野洲市で社会実装されており、その他の複数の地域でも実証運行が行われています。また、「令和4年度 冬のDigi田甲子園※1」でベスト4に選出され、「GOOD DESIGN AWARD 2023※2」でグッドフォーカス賞(地域社会デザイン)を受賞、「KANSAI DX AWARD2024※3」では金賞を受賞するなど、高い評価をいただいています。

「ゴイッショ」を通じて、今後もより一層、地域の介護人材不足と移動課題の解決を目指していきます。

※1 デジタル田園都市国家構想を全国津々浦々で力強く進めていくため、構想実現に向けた機運醸成を図る観点から、幅広く民間企業や団体などさまざまな主体の取組を募集し、特に優れたものを内閣総理大臣賞として表彰するアワード

※2 デザインによって暮らしや社会をより良くしていくための活動。製品、建築、ソフトウェア、システム、サービスなど、私たちを取り巻くさまざまな物事に贈られ、形の有無にかかわらず、人が何らかの理想や目的を果たすために築いた物事をデザインと捉え、その質を評価・顕彰するアワード

※3 DXに先進的に取り組む関西企業を表彰するアワード

「ゴイッショ」の仕組み

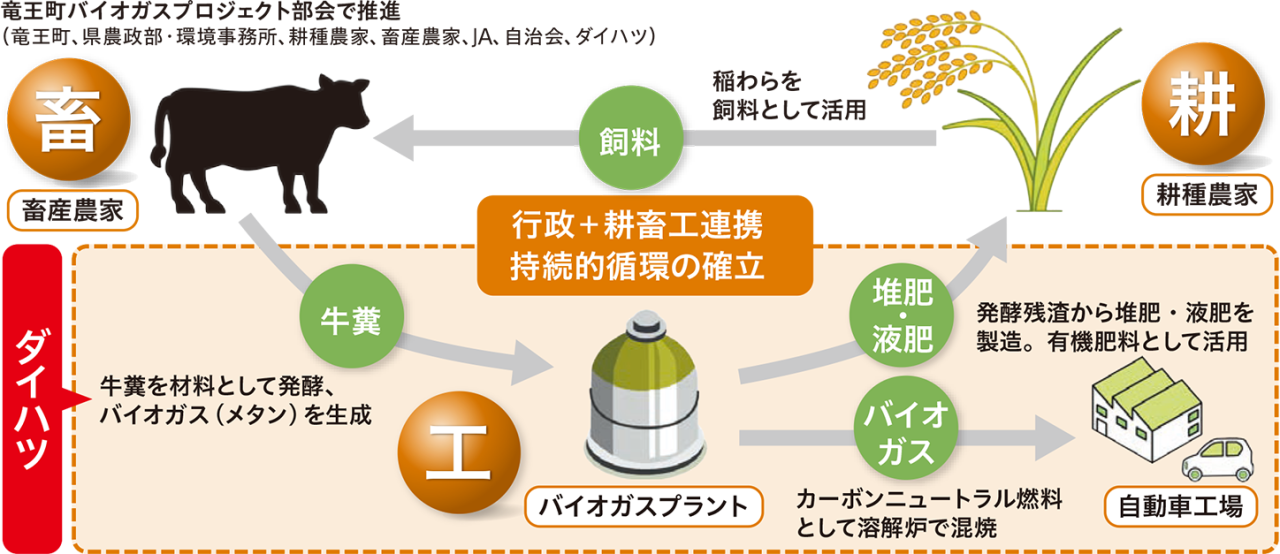

滋賀県竜王町での耕畜工連携による地域循環の取組み※1

ダイハツは、「環境アクションプラン2030」の中で、工場使用エネルギーの脱炭素化に向けて、地産地消・地域貢献にも配慮して推進することを謳っています。現在、ダイハツ滋賀(竜王)工場において、地元である竜王町が進める耕種・畜産の連携※2に工業が新たに参画し、地域内での資源循環を目指して、近江牛の糞を活用したメタン発酵技術開発に取り組んでいます。地元の重要産業である近江牛飼育の糞尿からエネルギー(バイオガス)を取り出し、工場の稼動エネルギーとして使用することで、脱炭素化を進めると同時に、残渣は有機肥料として農地に還元する地域循環共生圏の実現を目指しています。

バイオガスは、カーボンニュートラル燃料として、工場のアルミ合金の溶解や発電に活用することを目指して取り組んでいます。

発酵残渣から製造される堆肥液肥については、竜王町での各種農産品での活用を目指して、現在 米、麦、キャベツなどで実証実験を開始しました。2023年から行ってきた実験により従来の堆肥と同等の効果が得られるという結果が出ており、今後はさらに施用面積・施用方法を増やして実証を続けます。

また、発電機能を確保することで、地域レジリエンス(災害に対する強靭性)の強化にも貢献します。こうした地域循環共生圏の取組みを推進し、ダイハツは持続可能な地域社会づくりに貢献していきます。

※1 耕種・畜産・工業の連携により、地域の有機資源活用を通じて持続可能な町づくりを目指す取組み

※2 米や野菜などを生産している耕種農家に畜産農家から堆肥を供給したり、逆に転作田などで飼料作物を生産して畜産農家に家畜の飼料として供給するなど、耕種サイドと畜産サイドが連携を図ること

バイオガス実証プラント

バイオガス実証プラント

液肥の散布

液肥の散布

バイオガス発電機

バイオガス発電機

バイオガス化プロジェクトの概要(地域内資源循環)

災害被災地域の復興支援

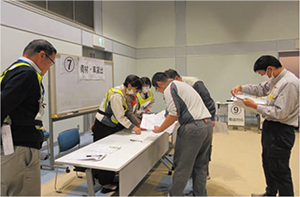

ダイハツは、地域の皆様に寄り添うべく、トヨタグループ各社と連携し、災害被災地域の復興に向けた支援を実施しています。いつ起こるとも予測できない災害に備え、迅速・継続的に被災地域を支援するための取組みとして、災害ボランティアコーディネーターの全社的育成を2024年11月に開始しました。車両をはじめとしたハード面の支援とあわせ、ソフト面の支援を強化し、被災された皆様が一日も早く元の生活に戻れるよう支援するための社内整備に取り組んでいます。

<2024年1月 能登半島地震災害>

貸与車両

貸与車両

罹災証明発行のための家屋調査支援

罹災証明発行のための家屋調査支援

災害ボランティアセンター運営支援

災害ボランティアセンター運営支援

(災害ボランティアコーディネーターを派遣)

社内災害ボランティアコーディネーター育成講座

社内災害ボランティアコーディネーター育成講座

災害時の避難所提供

プライバシー確保のための

プライバシー確保のための

避難者用テント

ダイハツグループ九州開発センターでは、災害時の避難所として施設提供を行っています。災害時は「公助・自助・共助」が大切とされますが、地域防災で「共助」の使命を果たしていきたいと考えています。2022年9月※、台風14号が福岡県久留米市に大きな被害をもたらしましたが、この時も地元校区の避難所として施設を提供し、76人の近隣住民の方々にご利用いただきました。施設の環境としても、1人当たりのスペース確保やプライバシー確保、空調などに配慮し、慣れない場所で不安な時間を過ごされる皆様をしっかりサポートしました。

※ 施設提供実績:計6回

廃棄小型家電の寄付

ダイハツ九州(株)では、2024年5月より、事業所の敷地内で不要となった小型家電などを近隣の福祉サービス事業所へ寄付し、希少金属を取り出して再利用していただく取組みを行っています。この取組みは資源のリサイクルに貢献するだけでなく、福祉サービス事業所で働く障がい者の就労支援にもつながっています。

寄付した小型家電はパソコン、モニター、プリンターなどの電子機器のほか、電話機や時計、充電器などで、 2025年1月までに合計1,075kgとなりました。

集団献血

日本赤十字社からの感謝状

日本赤十字社からの感謝状

ダイハツは過去40年にわたって、日本赤十字社が実施する献血活動に各事業所で継続的に参加しています。池田地区では、1980年から2024年11月に至るまでの献血実施総受付数は24,066件に及んでいます。こうした集団献血への貢献が評価され、2022年には日本赤十字社から感謝状をいただきました。

認知症サポーター養成講座

ダイハツでは、「お客様に寄り添い、暮らしを豊かにする」という使命のもと、地域課題に向き合い行動できる人材を育成するために「認知症サポーター養成講座」を実施しています。

本講座は対面式で、グループワークを含むプログラムを通じて、認知症についての正しい理解を深めることを目的としています。受講者は、認知症の人やその家族を偏見なく温かく見守る「応援者」として、自分の範囲でサポート活動を行うことが期待されています。例えば、日々の生活の中で地域に気になることがあれば見守り、困っている人がいれば手助けすることも認知症サポーターの活動の一つです。講座の受講対象は主に従業員で、これまで全社の22%が参加しています。この取組みを通じて、ダイハツはあらゆる人々にとってバリアフリーな地域づくり・まちづくりを目指し、助け合いの輪を広げていきます。

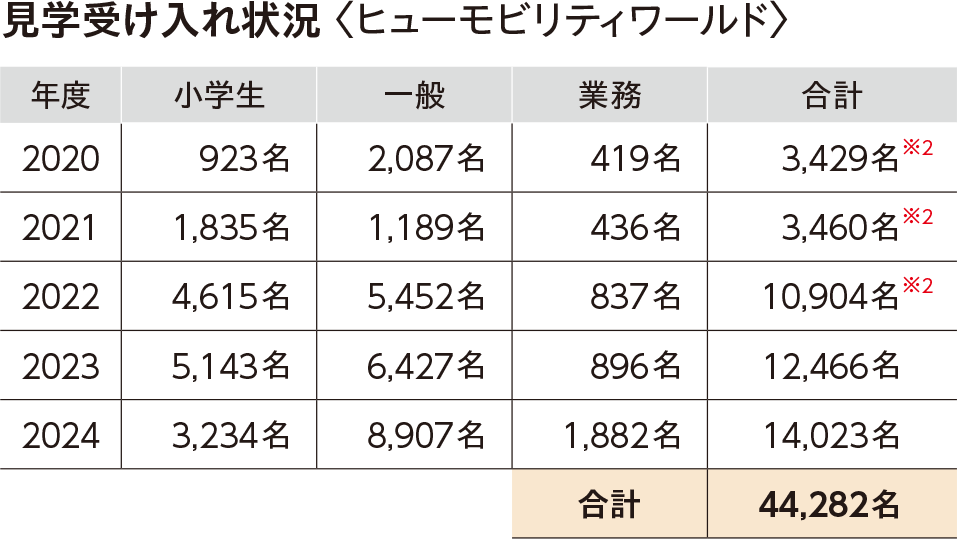

施設見学

ダイハツでは、自社の施設見学を通して、地元住民の皆様をはじめとした多くのステークホルダーにクルマづくりの考え方や取組みをご紹介しています。本社(池田)工場内に設けているダイハツ史料展示館「Humobility※1 World(ヒューモビリティワールド)」は、「くらしを考える、軽を考える」をテーマに、体験型展示を中心に「楽しみながら学び、体験・発見できる施設」として、小学5年生を対象とした授業の一環としての社会科見学を受け入れるとともに、土曜日は一般の方々にも公開しています。また、ダイハツの主要工場においても社会科見学を実施し、自動車の組立ラインや検査ラインなどでの作業の様子を公開しています。こうした取組みを通して、自動車産業の社会的意義を広くご理解いただくとともに、ダイハツへの理解を深めていただいています。

※1 Humobility:Human(人)+mobility(モビリティ)を掛け合わせた造語

ヒューモビリティワールド

ダイハツ史料展示館「Humobility World」では、開館以来、人々の暮らしに寄り添い、クルマづくりを続けてきたダイハツの懐かしいクルマを年代ごとに当時の暮らしの様子とともにご紹介しています。また、自動車の基本的な原理や、安全・安心のための技術、環境に配慮した技術などを、わかりやすく学ぶことができる体験装置なども設けています。(毎週土曜日に一般見学会を開催)

工場見学

本社(池田)工場内の「コペンファクトリー」、京都(大山崎)工場および滋賀(竜王)工場において、工場見学を実施しています。 2022年10月にリファインをした京都(大山崎)工場では、小学5年生を対象に、授業の一環としての社会科見学を実施しています。

また、グループ会社であるダイハツ九州(株)の大分(中津)工場・久留米工場においても、社会科見学を行っています。

※2 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、見学中止期間あり

※3 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、見学中止期間あり

スポーツ振興

ダイハツ陸上競技部

1988年に創設したダイハツ陸上競技部(以下、陸上部)は、身近な陸上競技を通じて、人々に感動と勇気を与え、スポーツの普及および振興に貢献していくことを目的に活動しています。陸上部は、オリンピックや世界陸上競技選手権大会の代表にも選ばれたマラソンランナーをはじめ、有力な選手を数多く輩出しており 、国内外の主要な大会で優秀な成績を収めています。

また、「スポーツの楽しさをみんなのものに」という想いのもと、本社のある池田市や隣接する川西市の小学校などで陸上教室を開催し、部員とスタッフも一緒に参加して教室を行っています。陸上部は子どもたちをはじめ多くの人々に走ることの楽しさや、お客様に寄り添うダイハツの企業姿勢を伝えています。

スポーツの楽しさ、大切さを伝える陸上教室

スポーツの楽しさ、大切さを伝える陸上教室

ダイハツ陸上競技部のアドバイザーが

ダイハツ陸上競技部のアドバイザーが

自身の経験を踏まえて講演

子どもたちの支援・育成

ダイハツ ものづくり体験教室

ダイハツの従業員が事業所近隣の小学校を訪問し、5年生を対象にモノづくりの大切さや楽しさを子どもたちに伝える出前教室を2015年から実施しています。教科書では伝えにくい製造工程の原理を実物の部品や工具を「見て」「触って」「使って」もらって体験できる教室として、今では年間250校を超える小学校で開催しており、年間20,000人以上の児童の皆さんが参加されています。

また、小学校以外では、各事業所周辺地域のイベントなどでも子どもたちが体験できる教室を提供しています。

金型を使って鉄板を加工するプレスを体験

金型を使って鉄板を加工するプレスを体験

電動工具を使って

電動工具を使って

ナットでタイヤ締付を体験