サステナビリティ推進

サステナビリティ活動の進め方

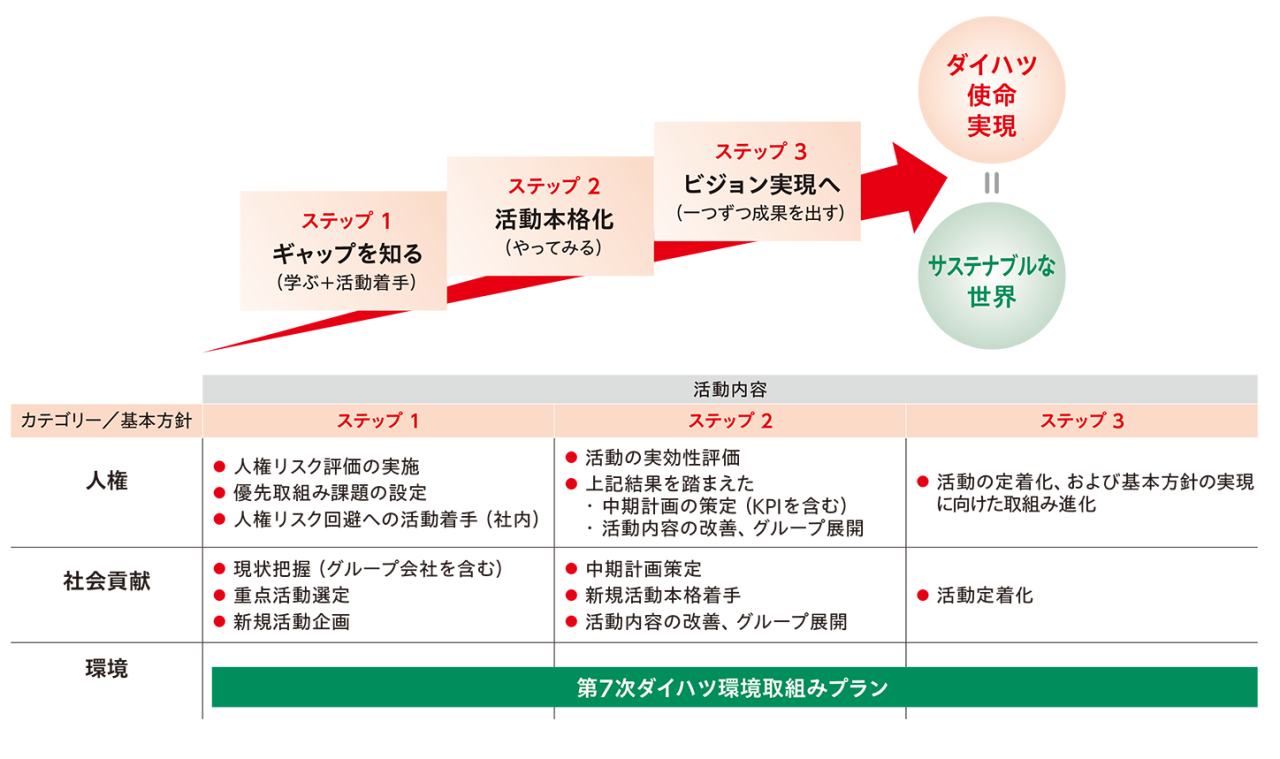

「お客様に寄り添い、暮らしを豊かにする」という使命の実現に向けて、下記3ステップを踏んで活動を進めることが誰一人取り残さないサステナブルな世界の実現につながるものと考えています。

サステナビリティ推進体制

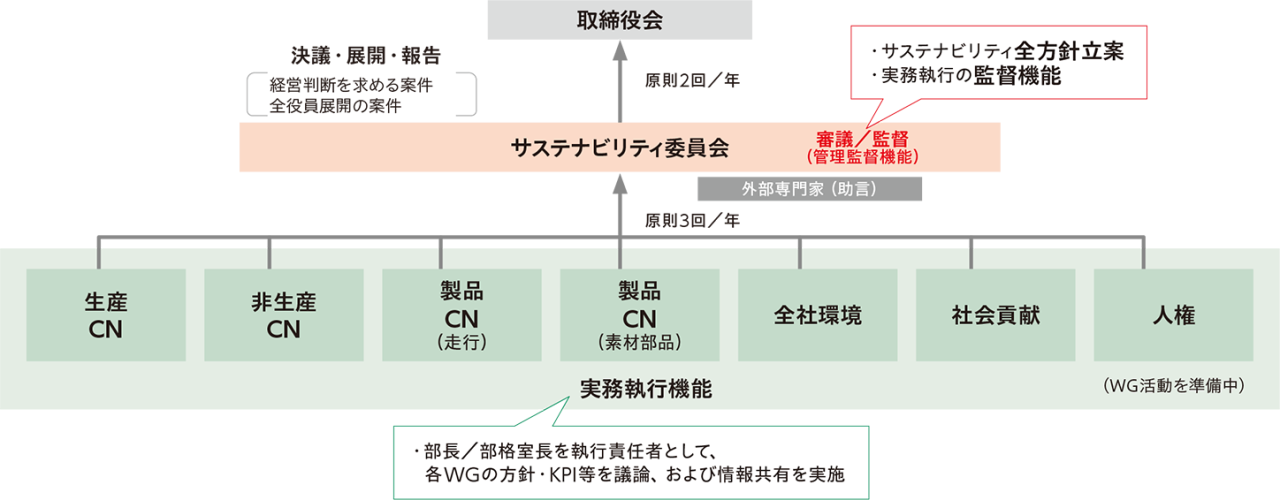

100年に一度といわれる自動車業界の大変革に加え、人権尊重や環境保全など社会課題解決への貢献が企業に強く求められる中、それらに応えてサステナビリティ活動を着実に進めるべく、サステナビリティ委員会を設定、実務執行の機能組織としてワーキンググループ(WG)を設置し、推進体制を整備しました。

サステナビリティ委員会は、ダイハツのサステナビリティ活動における方針立案とダイハツおよび関係会社への展開、また、方針を受けた各種活動の推進状況の監督・助言を担っています。代表取締役副社長を議長として、メンバーは全本部長、主要海外生産拠点の責任者、および常勤監査役で構成されています。トヨタグループの一員として「TOYOTA仕入先サステナビリティガイドライン」に従って、ダイハツのサステナビリティ活動の充実化を図っています。

各WGでは、部長・部格室長を執行責任者として、関係する部署が協力して方針やKPIなどの議論、情報共有を実施しています。カーボンニュートラル(CN)の4つのWGでは、CO2排出削減をあらゆる面から検討・推進しています。それ以外に、全社環境WG・社会貢献WGを設置。人権活動にも取り組んでいます。

サステナビリティの各活動は、推進状況を定期的に取締役会に報告し、意見を得ながら、レベルアップを図っています。こうした体制のもと、お客様をはじめとしたステークホルダーに寄り添い、ダイハツならではの取組みで貢献するサステナビリティ活動を推進しています。

実務執行する個別WG・執行状況を監督助言する委員会を設置

各ワーキンググループのタスク

| 生産CN WG |

|

| 非生産CN WG |

|

| 製品CN (走行) WG |

|

| 製品CN (素材部品) WG |

|

| 全社環境 WG |

|

| 社会貢献 WG |

|