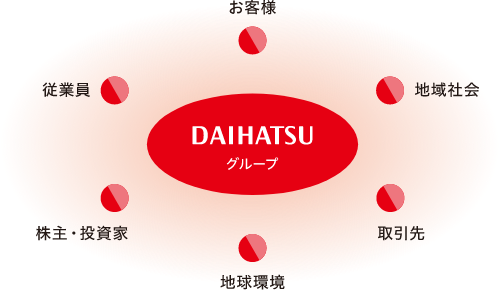

ステークホルダーエンゲージメント

ダイハツグループのステークホルダー

ダイハツ サステナビリティ基本方針

【前文】

私たちダイハツは、法令・ルールを順守するとともに、ダイハツ企業理念「お客様に寄り添い、暮らしを豊かにする」を使命に掲げ、ダイハツならではのモノづくり・コトづくりを通じて、従業員一人ひとりが社会の持続可能な発展に貢献します。

また、企業市民としての自覚を持ち、社会や環境に与える自社の影響を認識し、全てのステークホルダーと誠実に向き合い、相互理解を深め長期的な信頼関係を育みます。

1.お客様とともに

◆私たちは、お客様に寄り添うという想いを大切に、小さな車を中心としたモビリティカンパニーとして、安全安心で品質が高い良品廉価な商品・サービスを提供し、お客様の暮らしを豊かにします。

◆私たちは、お客様をはじめ事業活動に関わる全ての人々の個人情報保護を徹底します。

2.地域社会とともに

◆私たちは、事業を行う地域に根ざした企業となるため、地域の伝統・文化・慣習などを尊重し、住民の皆様との対話や協働を通じて、社会課題の解決と地域の調和ある発展に貢献します。

3.地球環境に対して

◆私たちは、かけがえのない地球環境を次世代に引き継ぐことは人類共通の使命であると考え、ライフサイクルの観点から全ての事業プロセスで環境負荷の最小化に取り組むとともに、優れた環境技術の導入を通じて、自然環境への負荷が軽いモビリティ社会の実現に取組みます。

4.取引先とともに

◆私たちは、オープンでフェアな商取引を通じて、取引先との共存共栄に取組みます。

また、取引先や業界団体との協働を通じ、サプライチェーンにおける社会的責任を果たすことに努めます。

5.株主とともに

◆私たちは、経営の健全性・透明性を確保しつつ、適切かつ公正な情報開示と対話を通じて、長期的視点で株主とともに企業価値の向上を目指します。

6.従業員とともに

◆私たちは、事業に関わる全ての人々の人権を尊重するとともに、ダイハツで働く従業員が、安全で健康的にいきいきと働ける職場環境を整備します。

◆私たちは、公正に評価される職場づくりに努めるとともに、従業員が働きがいを感じ自ら成長する仕組みを整備し、オープンな企業風土を実現します。

お客様

「モノづくり」と「コトづくり」の両輪で、お客様に寄り添い、お客様の声をより良い商品・サービスに反映する活動を推進しています。

お客様とのコミュニケーション

ダイハツ車をすでに利用されている個人・法人・官公庁のお客様、そして、ダイハツ車の購入を検討されているお客様に向けて、コールセンターやWEBサイトなどのコミュニケーション手段を充実させ、お問い合わせに対して正確な情報提供に努めています。いただいたご意見・ご要望・ご指摘などは、関連部署にフィードバックし、商品・サービスの品質改善や新たな取組みに役立てています。

モノづくりを通したお客様とのエンゲージメント

商品の企画開発に、お客様との対話によって得られた知見を反映しています。市場ニーズの大小や分布を把握するためのアンケート調査に代表される「定量調査」はもちろんのこと、お客様への個別インタビューや使用状況の観察などの「定性調査」も適宜実施しています。例えば、子育て期のお客様に、お子様とのクルマ利用における困り事をインタビューし、それらを解決するための新機構の採用につなげています。また、特に商用車においては、農林水産業に従事されるお客様に同行し、実際の業務を体験することで、使用環境を踏まえた商品改善を織り込むことも実施しました。

さらに、日本のみならず、海外市場においても、各国のお客様ニーズに合わせた最適なクルマを企画開発するため、さまざまな市場調査を積極的に実施しています。

お客様を訪ねて、直接お話を伺うことで改善・改良点を把握

お客様を訪ねて、直接お話を伺うことで改善・改良点を把握

「コトづくり」を通したお客様や地域の方々とのエンゲージメント

健康安全運転講座

健康安全運転講座

ダイハツはお客様や地域の方々との接点を拡大し、高い体験価値を提供する「コトづくり」を推進しています。例えば、日本が抱える「少子高齢化」「地域活性化」といった課題に対応し、お客様が何歳になっても自由に移動できる自立した生活が営めるように、ダイハツの強みを活かした地域密着プロジェクトをはじめ、各種地域に寄り添った活動を展開しています。具体的には、産官学民で連携し、高齢者の事故低減と自立支援を目指す「健康安全運転講座」を各地で定期的に実施しているほか、「ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会」や女子サッカーにおけるグラスルーツ活動など、お客様や地域の方々とのエンゲージメント強化に向けて、取り組んでいます。

従業員・地域社会・株主(投資家)

従業員一人ひとりがいきいきと働ける職場づくりに取り組むとともに、地域社会にもしっかりと寄り添い、最も身近な企業を目指してさまざまな活動に取り組んでいます。

従業員とのコミュニケーション

ダイハツでは、職場の声を正しく経営に反映し、労使間で経営課題について共通認識を持って同じ方向に進むための「労使協議体」を設けています。具体的な活動としては、職場単位で毎月、働き方などについて話し合う「職場懇談会」を開催しています。各職場の重要課題は、年4回開催される「労使協議会」で共有・議論します。この労使協議会には、経営陣自身が職場課題を自分事として捉え、考え、解決する仕組みになっています。こうして、労使の相互信頼・相互責任の関係を原則とし、企業の発展に向けた一体感を醸成する双方向コミュニケーションに努めています。

さらに、定期的に社内報を発行し、ダイハツの取組みやそこで活躍している従業員の様子を伝えることで、従業員のモチベーション向上やコミュニケーションの促進を図っています。

労使協議会の様子

労使協議会の様子

ふれあい広場

経営層と従業員が直接対話する機会として、2024年7月より「ふれあい広場」を開催しています。開催の目的は、従業員の経営状況への理解を深めワンチームで同じ方向を向くこと、経営層が現場の声をダイレクトに聞きすばやく経営に反映すること、従業員のモチベーション・やりがいの向上です。開催の様子はオンラインで配信されており、全役員・全従業員がリアルタイムで、または後日に視聴するものとしています。各事業所を巡回し、2024年度は4回実施しました。

地域社会(官公庁・自治体)とのコミュニケーション

行政とも積極的に連携し、地域社会が抱える課題解決に取り組んでいます。例えば、ダイハツ本社のある池田市や滋賀(竜王)工場のある竜王町では、一定数の子どもが生まれた家庭に対して3年間、車両を無償貸与する「エンゼル車提供制度」(大阪府池田市)や「ダイハツ竜の子ファミリー車提供制度」(滋賀県竜王町)を行っています。

また、竜王町が進める耕畜連携に参画し、地元特産の近江牛の糞を活用したメタン発酵技術の開発・社会実装プロジェクトを推進しています。この取組みはNEDO※の「事業化実証研究開発」に採択されました。本プロジェクトを中核とした竜王町の「バイオマス産業都市構想」も令和4年度の選定を受け、ともに活動を進めています。ダイハツは構想のメインである「バイオガス化プロジェクト」に参画し、滋賀(竜王)工場第1地区に自動車会社ならではの技術を活かした実証プラントを立上げました。

※ NEDO:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

地域社会(NPO法人等)とのコミュニケーション

社会貢献活動に注力しているNPO法人とも連携しながら、地域社会とのエンゲージメントを深めています。例えば、妊産婦の支援活動を行っている「NPO法人ひまわりの会」による、マタニティマークのステッカー配布や、高速道路のSA(サービスエリア)・PA(パーキングエリア)にて優先駐車場を利用できる活動などに対し協賛しています。また、地元・大阪府池田市の駅前活性化を推進する「いけだエリアプラットフォーム」の取組みに賛同し、商店街や学生たちとともに地域に根差した活動を行うことで交流を図っています。

自動車用マタニティステッカー

自動車用マタニティステッカー

高速道路SA・PA 優先駐車場

高速道路SA・PA 優先駐車場

株主(投資家)

ダイハツはトヨタの完全子会社であり、株主はトヨタです。トヨタの株主の皆様も当社のステークホルダーと捉え、トヨタグループの一員としてグループビジョンに基づき行動することで、企業価値向上に努めています。

取引先・加盟団体

ダイハツは、先進技術を備えた良品廉価なクルマをお客様にお届けするために、取引先様と共存共栄を図りながら部品・資材・設備等を安定的に調達できる信頼関係と体制を築いています。

DAIHATSU 仕入先CSRガイドライン

ダイハツは、グループ全従業員の活動の基本スタンスとして「ダイハツ サステナビリティ基本方針」を制定しています。しかし、サステナビリティの取組みはダイハツグループだけでなく、取引先様での取組みも重要であるとの認識から、国内外の環境変化を踏まえて、より具体的な取組みのお願いとして「DAIHATSU 仕入先CSRガイドライン」を2020年1月に改正して発行しました。

取引先様とのコミュニケーション

ダイハツでは、年1回の方針説明会や月次説明会などを通じ、ダイハツの活動・重点取組みを適宜、取引先様に情報発信しています。日常的には、取引先様各社に対してダイハツのバイヤー担当と関係部署が関わり、現地現物で品質改善や原価低減に関して絶えず対話を重ねています。また、取引先様同士 の 交 流とダイハツとの 相 互 研 鑽 を目的 に「DSC (Daihatsu Suppliers Club)」(会員約620社)を設立しています。DSCの活動として、年1回の定期総会と、幹事会社による意見交換の会合を年4回実施しています。定期総会では、ダイハツからも積極的に情報発信し、事業環境の変化に迅速に対応することで共存共栄を目指していく認識を共有しています。

あわせて開催している「取引先様感謝の会」では、安全・品質・商品力の向上や原価低減、さまざまな場面で貢献・協力いただいた取引先様を表彰し、感謝の意を示して取引先様とのエンゲージメントを深めています。さらに、取引先様に向けてカーボンニュートラル実現への取組みに関する勉強会を実施し、認識を同じくするとともに、CO2排出削減への具体的なアクションを促しています。ダイハツも準拠している「TOYOTA仕入先サステナビリティガイドライン」についても取引先様へ情報発信し、遵順守を徹底しています。

加盟団体

ダイハツは、一般社団法人日本自動車工業会、公益社団法人自動車技術会、一般社団法人日本経済団体連合会などの各業界団体に加盟しています。それぞれ責任ある立場を担いながら、委員会等に参加することで情報を収集するとともに、当該団体の意思決定に参加しています。